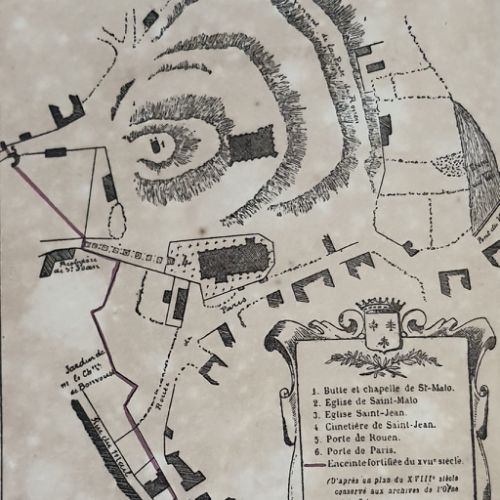

Lorsqu'éclata la Révolution, Mortagne, comme beaucoup d'autres villes de province, était richement dotée en institutions religieuses ; elle possédait :

Quatre églises paroissiales :

Notre-Dame, avec 1curé et 3 vicaires

Saint-Jean, avec un curé et 2 vicaires

Loisé, avec 1 curé et 1 vicaire

Sainte-Croix, avec 2 vicaires desservants (cette dernière

église n'était qu'une succursale de celle de Loisé).

Trois communautés d'hommes :

Saint-Eloi (ordre de la Sainte-Trinité pour la rédemption des captifs),avec 11 religieux

Les Capucins, avec 4 pères et 2 frères convers

Chartrage (Genovefains, chanoines réguliers de saint Augustin, congrégation de France), avec 2 religieux.

Deux communautés de femmes :

Sainte-Claire (religieuses de sainte Claire, cloîtrées), avec 19 religieuses de chœur et 3 sœurs converses

Hôtel-Dieu, desservi par des sœurs hospitalières au nombre de 6.

Une église collégiale

appelée collégiale de Toussaints, avec 12 chanoines et 12 chapelains.

Dix années de discorde civile et religieuse firent tomber, les

uns après les autres, ces asiles de la piété et de la charité. C'est

à peine si les Vandales de 93 purent consentir à laisser debout

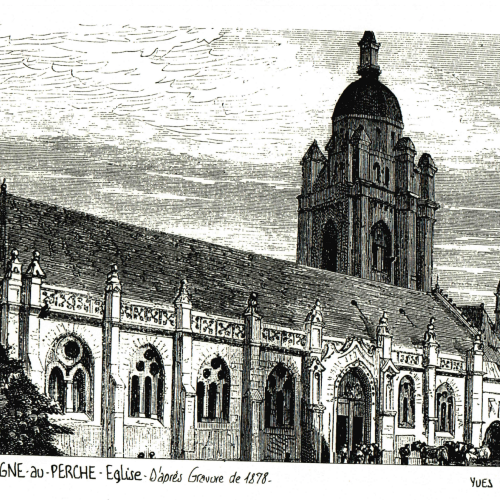

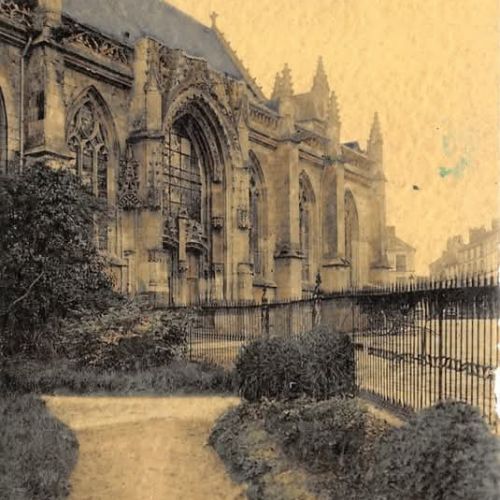

l'église Notre-Dame , seul vestige de la splendeur passée de la

capitale du Perche. Encore eurent-ils la barbarie de la mutiler et d'en faire ainsi le

témoin de leur rage satanique.

Histoire de la religion du Perche catholique et royaliste

La région du Perche, située entre l'Orne, l’Eure-et-Loir, la Sarthe et une et une partie du Loir-et-Cher, possède une identité marquée, forgée par son histoire rurale ses forêts et ses traditions. Elle a aussi longtemps été considérée comme une terre catholique et royaliste surtout du XVIe au XIXe siècle. Le Perche était un comté médiéval intégré peu à peu au domaine Royal ( XIIIe siècle). Région de bocage et de petites seigneuries, elle restera très rurale et traditionnelle loin des influences parisiennes. L'attachement au catholicisme s'est ancré dès la contre-réforme (XVIe -XVIIe siècle) renforcé par la présence d'ordre religieux et la dévotion populaire.

Un bastion catholique

Pendant les guerres de religion (XVIe siècle) le Perche fut globalement du côté catholique face aux protestants. Les confréries, les pèlerinages et les pratiques dévotes y sont restés très vivants. La réforme catholique menée par le clergé tridentin y a laissé une forte empreinte (églises, missions, processions)

Un royalisme marqué : à la révolution, la région a montré une fidélité au roi et au clergé. Bien que le perche n'ait pas connu une grande insurrection comparable à la Vendée, il a fourni des réfractaires au serment constitutionnel, et de nombreux prêtres ont célébré la messe en clandestinité. Le Perche est resté majoritairement conservateur au XIXe, fidèle aux monarchistes légitimistes et attaché à l’église.

L’anticléricalisme de la IIIe République (lois scolaires, séparation de l’église et de l’état en 1905) y a rencontré beaucoup de résistance.

Les pratiques religieuses sont restées fortes jusqu'au milieu du XXe siècle.

Le Perche face à la révolution (1789-1792)

Comme ailleurs, les habitants accueillent d'abord avec prudence les cahiers de doléances et les réformes fiscales. Mais très vite, deux mesures révolutionnaires provoquent un rejet : la constitution civile du clergé en 1790 qui oblige les prêtres à prêter serment à l'état, la rente des biens d'église, vécue comme une comme un sacrilège. Beaucoup de prêtres du Perche deviennent réfractaires et célèbrent la messe clandestinement dans des granges, forêts ou maisons particulières.

La chouannerie Percheronne 1793-1796

Le Perche n'a pas connu une insurrection aussi vaste que la Vendée, mais plusieurs foyers royalistes et chouans y sont actifs, surtout dans la Sarthe, le sud de l'Orne et le nord de la Mayenne voisine.

1793 : la levée en masse (service militaire obligatoire) déclenche la colère. Des paysans refusent la conscription et rejoignent les bandes chouannes. Les chouans Percherons mènent des actions de guérilla : embuscades, attaques de convois républicains, protection des prêtres réfractaires. Le bocage les forêts notamment la forêt de Bellême et le relief facilitent cette guerre d'embuscade. Le Perche c'est aussi de zones refuges pour les prêtres traqués et de passage pour les réseaux royalistes.

En 1795, Louis de frotté, né le 5 aout 1766 à Alençon dans une famille de noblesse Normande, officier royaliste décide d'organiser la guérilla paysanne du Perche et de la Normandie en une véritable force militaire. Ils fondent alors la Légion royale du Perche, composée de volontaires royalistes souvent paysans ou artisans ralliés à la cause du roi et à la défense du catholicisme. Cette troupe prend modèle sur l'armée régulière, avec une discipline un encadrement et des grades, ce qui la distingue des simples bandes chouannes.

La Légion regroupe plusieurs centaines d'hommes recrutés dans le Perche, le Maine et la Normandie. Elle est encadrée par des anciens officiers royalistes et des notables locaux. Composé en majorité de paysans hostiles à la conscription, attachés à leurs prêtres réfractaires et à la monarchie. La Légion mène une guerre de partisans dans les forêts et bocages. La forêt de Bellême et les environs de Mortagne-au-Perche servent de bases naturelles. Frotté cherche à coordonner son action avec les grandes insurrections chouannes du Maine, de la Mayenne et de Bretagne.

Malgré son organisation la Légion royale du Perche ne peut rivaliser avec l'armée républicaine mieux armée et plus nombreuse. Après l'échec du débarquement de Quiberon en 1795, la cause royaliste perd un grand espoir d'aide extérieure (les anglais). La répression républicaine est dure : exécution, arrestation, surveillance accrue.

En 1799 frotté tente encore de relancer la lutte avec sa légion mais l'arrivée de Bonaparte au pouvoir change la donne. En janvier 1800, frotté est arrêté à Alençon et fusillé à Verneuil-sur-Avre.

Avec lui la Légion royale du Perche disparaît, marquant la fin de la chouannerie organisée dans la région. La Légion royale du Perche incarne l'effort de transformer une résistance locale en une armée structurée symbole du royalisme militaire dans l'ouest. Elle restera associée au souvenir de frotté considéré comme un chef chevaleresque et fidèle jusqu'au bout.

Marie Pierre Louis de Frotté, surnommé « Blondel », né le 5 août 1766 à Alençon

et fusillé le 18 février 1800 à Verneuil-sur-Avre, est le chef de la chouannerie normande.