L'épopée des Rotrou

Seigneurs de Nogent et comtes du Perche (970-1226)

L'épopée des Rotrou

Seigneurs de Nogent et comtes du Perche (970-1226)

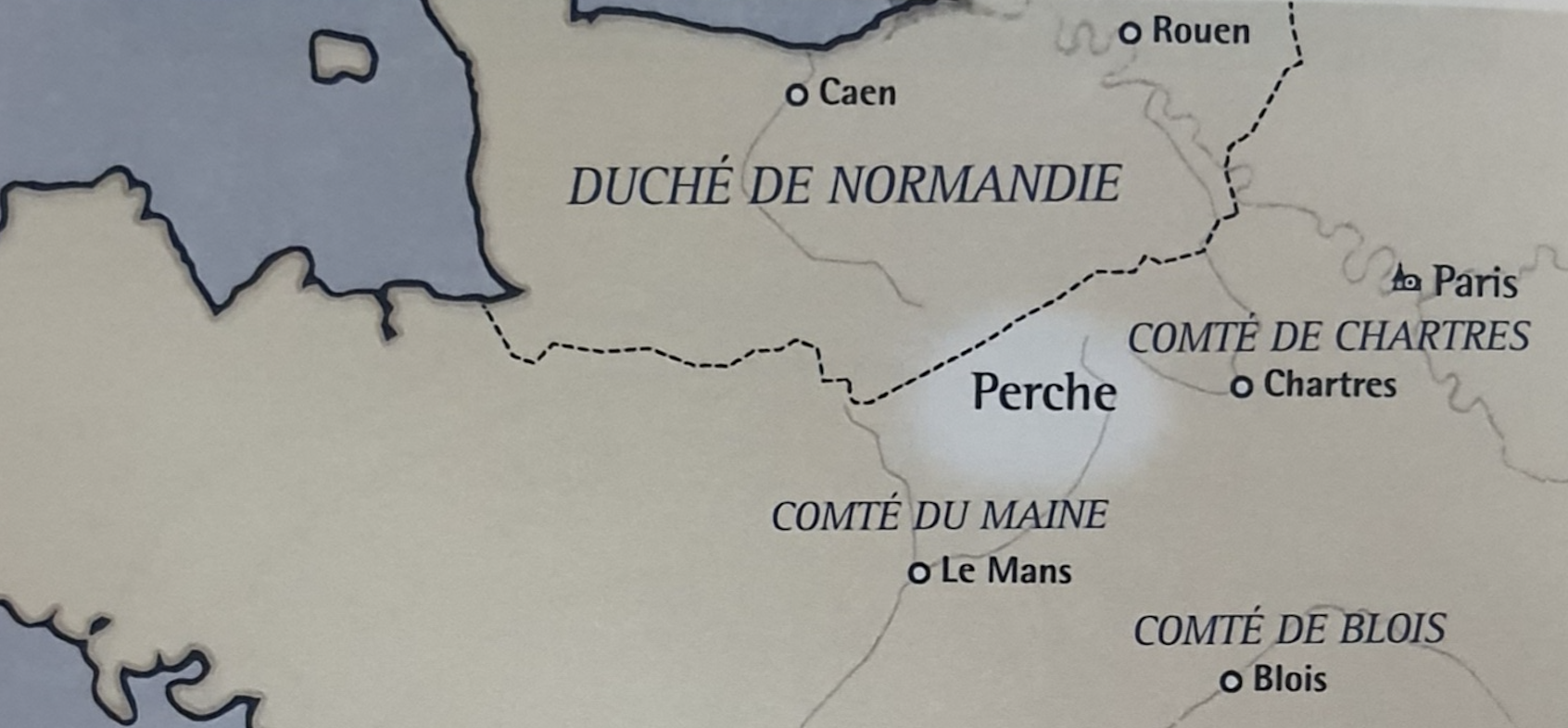

Genése du comté du Perche

Le Perche, Saltus Perticus, terre comprenant de vastes forêts et caractérisé par ses collines, constitue une marche, une frontière entre le duché de Normandie, le Maine et les domaines de Thibault 1er le tricheur (v.910-975/977), Comte de Blois, Chartres et Châteaudun. Ce dernier, vassal du roi de France Hugues capet, poursuit néanmoins ses propres intérêts et ambitions. Ainsi, il se saisit des prérogatives royales, telle la frappe de monnaie et la construction de tours à Chartres ou Châteaudun.

Thibaut premier le tricheur est en conflit avec Richard duc de Normandie. En représailles, les normands incendient la ville de Chartres. Furieux, le comte de chartres, Blois et Châteaudun confie à Rotrou 1er, l'un de ses proches et familiers, la mission de veiller sur le Perche et de le défendre.

Ce fidèle quitte la cour de son suzerain et choisit de s'installer à Nogent, site hautement stratégique. Une tour est érigée à la pointe d'un éperon rocheux surplombant la vallée de l’Huisne.

Rotrou 1er saisit cette opportunité « pour fonder une dynastie », sa fille épouse

Geoffroy II vicomte de Châteaudun, « et donner naissance à une principauté féodale le comté du Perche ».

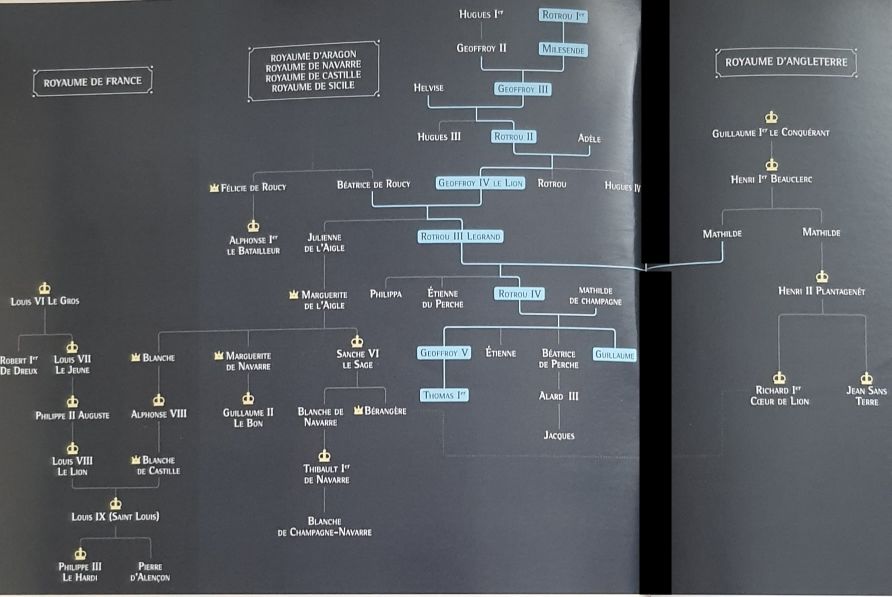

Les Rotrou : des alliances royales

Les Rotrou, seigneurs de Nogent et vicomtes de Châteaudun édifient le comté du Perche. À la tête d'une principauté féodale, ils se placent au cœur des maisons royales par un jeu d'alliances matrimoniales. Les souverains font appel à eux, les dotent de terres aux riches revenus, s'assurant de leur fidélité et profitant également de leur puissance. Les Rotrou prennent part aux conflits, aux négociations de paix, ils sont témoins d'actes d'importance, et jouent le rôle d'ambassadeur en Europe et au Moyen-Orient.

Les Rotrou : des alliances royales

Les Rotrou, seigneurs de Nogent et vicomtes de Châteaudun édifient le comté du Perche. À la tête d'une principauté féodale ils se placent au cœur des maisons royales par un jeu d'alliances matrimoniales. Les souverains font appel à eux, les dotent de terres aux riches revenus, s'assurant de leur fidélité et profitant également de leur puissance. Les Rotrou prennent part aux conflits, aux négociations de paix, ils sont témoins d'actes d'importance, et jouent le rôle d'ambassadeur en Europe et au Moyen-Orient.

Fondations militaires, guerres et croisades des Rotrou

Les fondations militaires des Rotrou

À l'origine les Rotrou devaient protéger les terres confiées par leur suzerain. Rapidement ils étendent leurs possessions. Afin de les préserver, ils se font bâtisseurs. Usant d'un privilège Royal, ils érigent des mottes castrales et châteaux (« châteaux adultérins » ils agissent sans en référer au roi) sur des sites stratégiques notamment sur la vallée de l’Huisne.

Gallardon et Illiers (-Combray) sont bâtis pour sauvegarder les nouvelles conquêtes de Geoffroy III.(Le fait d'attaquer les terres relevant de l'évêché de Chartres , l'évêché Fulbert valu à Geoffroy III d'être excommunié. Néanmoins il rentra dans le rang. Son fils Rotrou l'imita et fut également excommunié. Se repentant il fut réintégré dans la société chrétienne )

Son fils Rotrou II fait construire cinq châteaux pour protéger sa cité de Nogent. Ils forment la châtellenie de Nogent-le-Rotrou.

Il faut distinguer les châteaux comtaux de ceux confiés par les Rotrou à leurs vassaux.

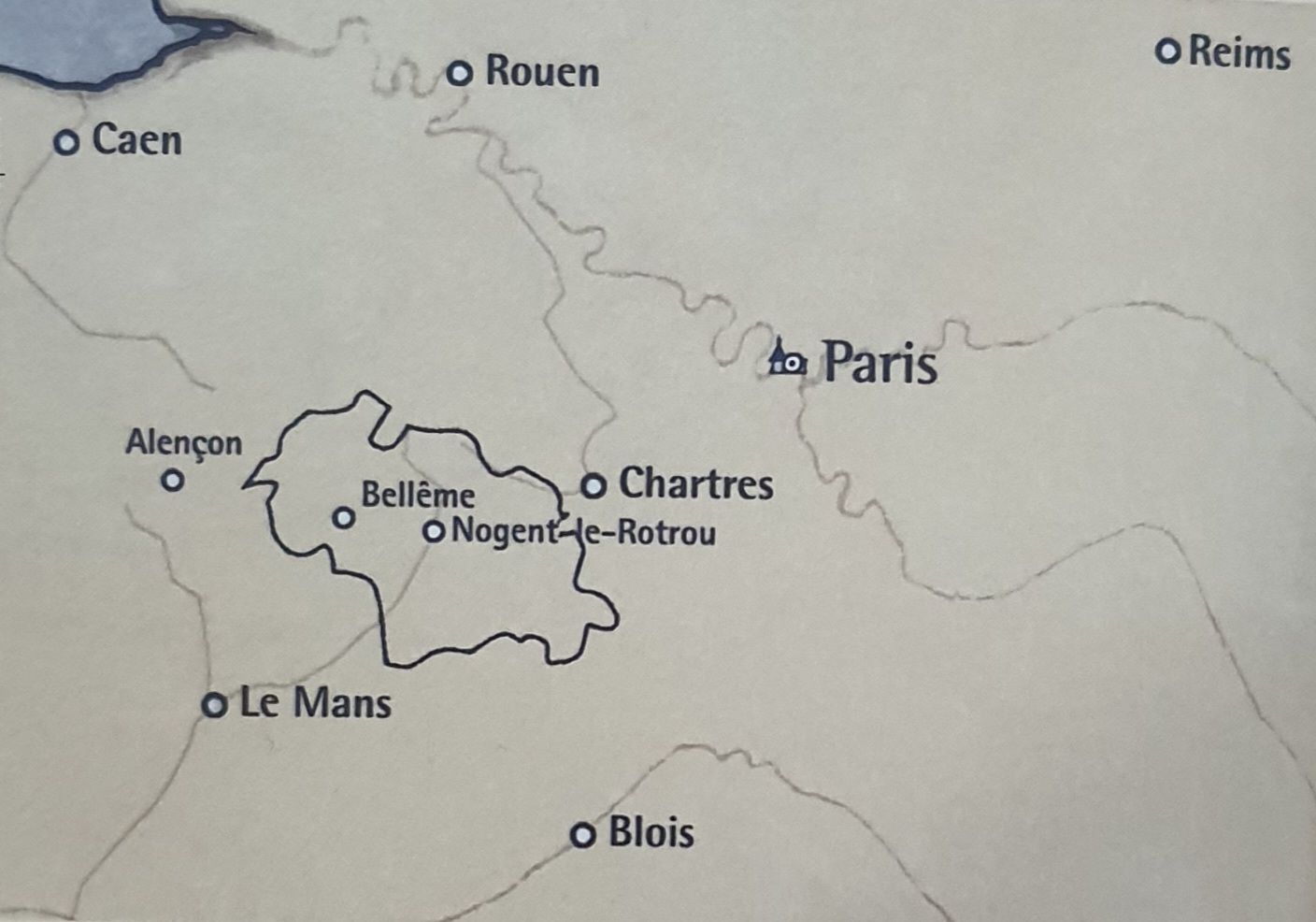

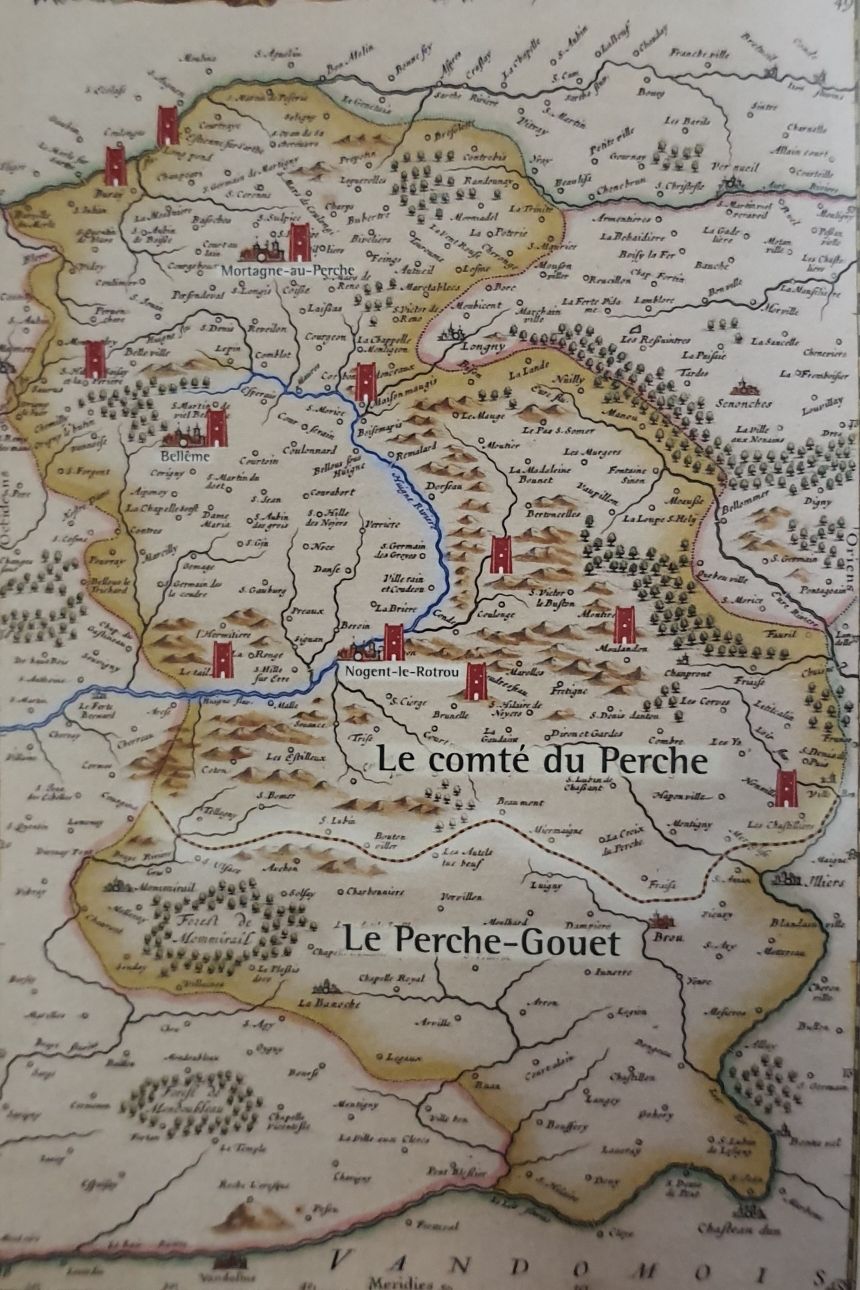

Le comté du Perche s’organisait en trois châtellenies : Mortagne, Bellême et Nogent, chacune avec ses châteaux comtaux.(Rotrou III avec l'aide de son beau-père Henri 1er Beauclerc, roi d'Angleterre achève la construction du comté du Perche. Pour le roi d'Angleterre, cette situation ne présente que des avantages, son duché de Normandie, dans sa partie sud, est protégé par le comte du Perche.)

La châtellenie de Mortagne disposait de son château à Mortagne et de ceux de Mauves, Longpont et Maison-Maugis ; celle de Bellême avec son château comprenait aussi ceux de la Perrière, Mont Isambert et le Theil. La châtellenie de Nogent-le-Rotrou outre son château comté 5 seigneuries disposant chacune d'un château à Rivray , Montlandon, la Ferrière, Nonvilliers et Montigny.

Afin de bâtir le comté du Perche et le défendre, les Rotrou participent aux batailles majeures et aux croisades. Ils furent incontournables sur l'échiquier géopolitique. Geoffroy IV le lion, seigneur de Nogent, comte de Mortagne, que son fils Rotrou III présentera comme comte du Perche, accompagne Guillaume le Conquérant duc de Normandie. Il prend part à la bataille d'Hastings et figure au nombre des compagnons de Guillaume désormais roi d'Angleterre. Rotrou III le grand participe à la Reconquista, à la demande de son cousin le roi Alphonse le batailleur. Il s'y rend à plusieurs reprises et prend la ville de la citadelle de Tudela, dont il est fait comte. Il participe à la première croisade(1096-1099). Les chroniques mentionnent sa bravoure. Il est l'un des comtes qui prend Antioche. Rotrou IV trouve la mort à Saint-Jean d'Acre. Son fils Geoffroy V qui l'accompagnait rentre dans le perche avant de s'engager pour la 4e croisade. Il meurt à Soissons et confie ses troupes à son frère Étienne du Perche. Thomas Ier comte du Perche(1202-1217) accompagne le roi Philippe-Auguste, dont il est le petit cousin, à la bataille de Bouvines et s’y illustre.

Thomas trouve la mort en 1217, à la bataille de Lincoln, soutenant le prince Louis, fils de Philippe-Auguste dans ses prétentions au trône d'Angleterre. Le comte du Perche espérait reprendre les biens, son héritage, que le roi Jean sans Terre avait confisqué.

Les fondations religieuses des Rotrou

Les comtes du Perche, en puissant seigneurs ont eu la sagesse de mailler leur territoire de fondations religieuse. En effet, au-delà du soin des âmes et des corps, il s'agit également d'une manière de fortifier leurs possessions et d'accroître leur prestige. Les établissements ecclésiastiques créés ou relevés par les Rotrou contribuent au développement intellectuel, à la diffusion des courants de pensée et célèbrent leurs fondateurs, spirituellement mais aussi politiquement. Les religieux concourent à l'essor économique et jouent un rôle dans l'agriculture, en conquérant et valorisant des terres gagnées sur les denses forêts du Perche.

Le comté du Perche comptait treize établissements religieux dont l'abbaye puis prieuré de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou, l'abbaye la sainte-trinité de Thiron, la Chartreuse du val-dieu de Saint-Mard de Reno et l'abbaye Notre-Dame de la trappe à Soligny. Cette dernière fondation abrite toujours un ordre monastique.

Les Rotrou ne fondèrent pas d'établissements religieux en terre anglaise. Cependant ils firent plusieurs dons.

Rotrou III est représenté sous le nom de Rotrou.Fresque de l'ancienne église de Notre-Dame-de-Chemillé

Pèlerinages

Si Jérusalem incarne le pèlerinage emblématique du moyen-âge, sans oublier Rome, de nombreuses cités, monastères, couvents, cathédrales ou églises possèdent des tombeaux et de précieuses reliques faisant l'objet d'un culte ou d'une dévotion particulière. Les reluques abritées contribuent à la renommée d'un lieu.

Quant aux enseignes de pèlerinage, broches de plomb portant la représentation d'un Saint, d'une sainte ou les objets de son martyr, elles témoignent du voyage accompli, de la dévotion du pèlerin. Certains chevaliers en portaient également, se recommandant aux saints, et ce à des fins apotropaïques.

Le perche et la ville de Nogent-le-Rotrou se situent sur des voies de pérégrination empruntées par les pèlerins se rendant à Chartres ou à Saint-Jacques-de-Compostelle.

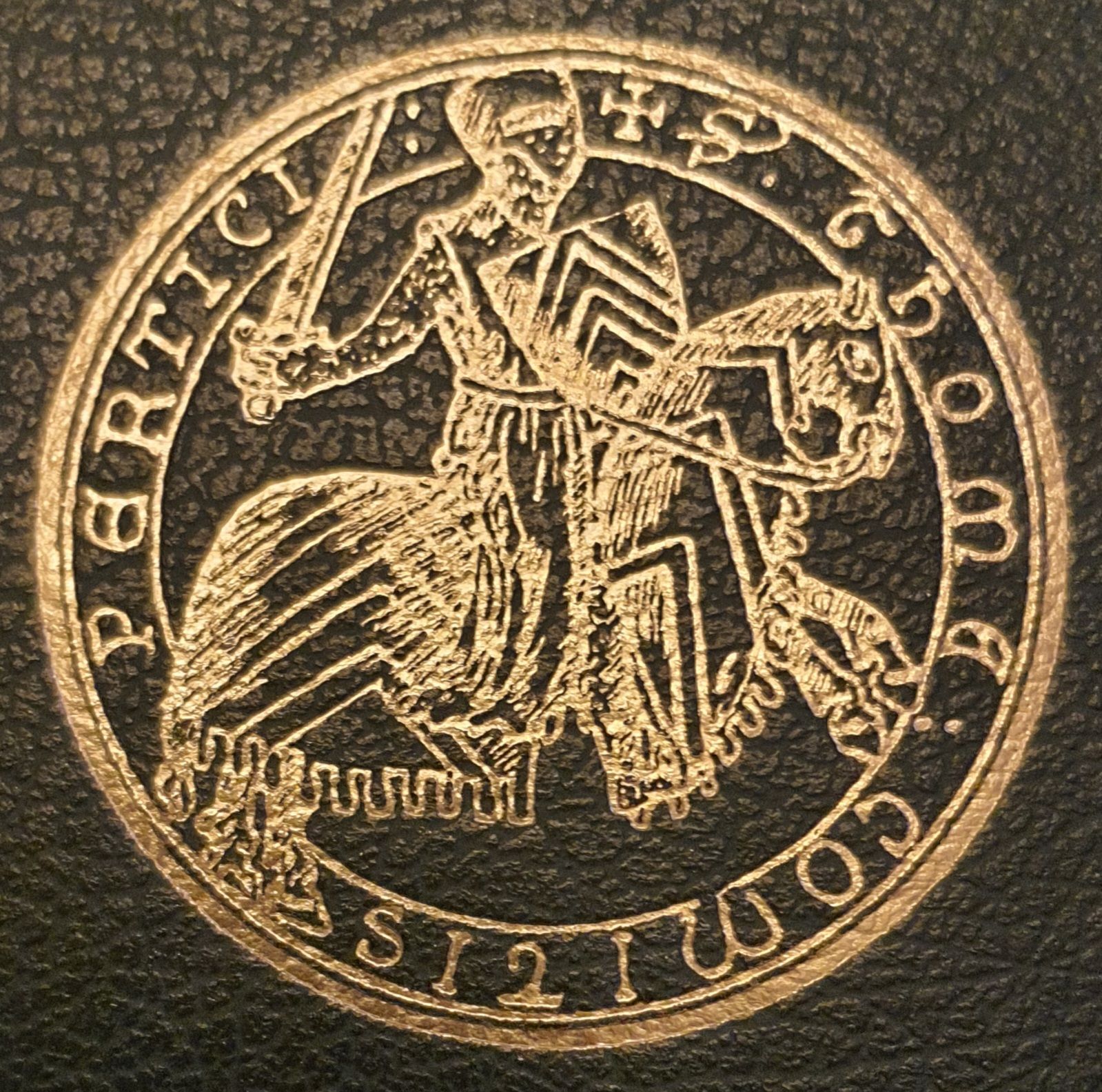

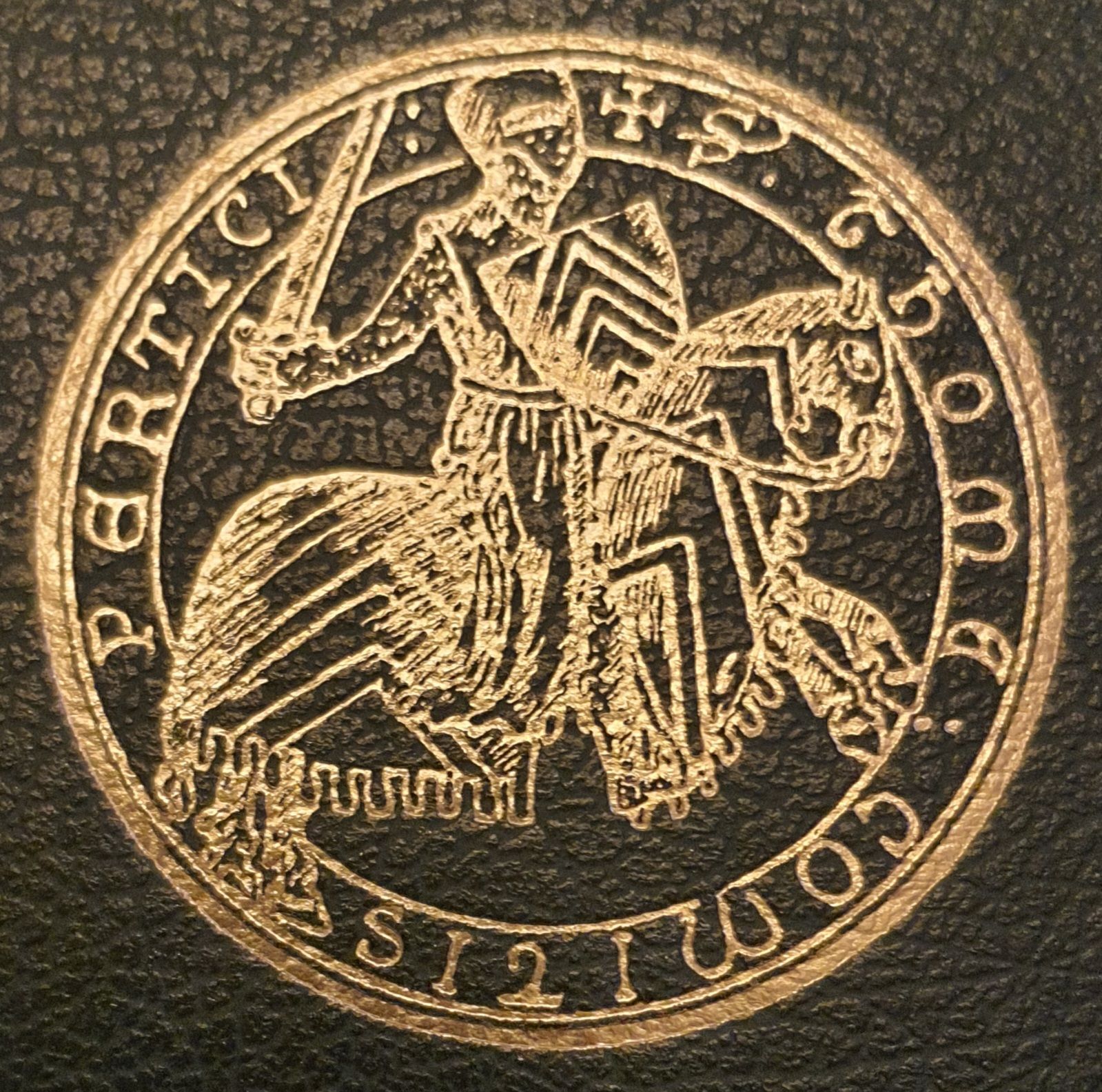

La monnaie du Perche

Frapper monnaie est un privilège régalien. Néanmoins de puissants seigneurs s'emparent de ce signe qui incarne la puissance royale au moment où celle-ci décline, et ce avant la chute des Carolingiens. La dynastie des capétiens s'impose et entend s'asseoir son autorité mais doit composer avec ses puissants princes féodaux qui bâtissent et consolident leurs propres possessions territoriale. En concurrence avec les souverains, profitant de leur relative faiblesse, tout en contractant des alliances avec eux, émettre des monnaies renforcent leur autorité politique et économique.

Rotrou III dit le grand, comte du Perche (1100-1144) achève la construction du comté du Perche et nul souverain ne songe à contester la création de cette principauté féodale. Son fils Son fils Rotrou IV (1144-1191) parachève l'œuvre en faisant frapper un denier du Perche dans un atelier de Nogent-le-Rotrou. Des frappes sont également attribuées à Geoffroy V (1191-1202), Thomas Ier(1202-1217) ainsi qu'à Guillaume (1217-1226) dernier comte du Perche de la dynastie des Rotrou.

Les deniers percherons, monnaie d'argent apparaissent pour la première fois dans les comptes de l'échiquier de Normandie de 1158. Ce document, l'une des réformes monétaires menées par Henri II Plantagenêt ,roi d'Angleterre, duc de Normandie, d'Aquitaine et comte d'Anjou (1150-1189 fixe la valeur des monnaies en circulation en son Royaume et ses domaines. Il reconnaît donc l'usage de celle du Perche. En 1204 ,Philippe Auguste est maître de duché de Normandie, au dépend de Jean sans Terre roi d'Angleterre. Par ordonnance de la même année le roi de France promulgue « que le marc en monnaie de Caen, de Dunois(Châteaudun) , du perche et de vendôme serait pris à l’Echiquier pour 14 sous et 9 deniers ».Ces monnaies non royales, sont donc « interdites et décriées » dans le duché de Normandie. Philippe Auguste assoit son autorité dans la construction et consolidation de son royaume en imposant son dernier tournoi. Le réalisme politique lui fait maintenir l’usage du denier du Mans et de l’esterlin anglais.

De nombreux actes notifient que les paiements s’effectuent en monnaie du Perche « monete perticensis », qu’ils émanent des comtes du Perche eux-mêmes ou d’autres personnes. Les cartulaires de l’abbaye puis prieuré Saint-Denis de Nogent ,l’abbaye de la Trappe, ou les donations à l’hôtel-Dieu nogentais en témoignent. Ainsi « Guillaume du Perche, par la grâce de Dieu évêque de Châlons-en-Champagne et comte du Perche », fait don à l’abbaye de la Trappe d’une somme de quarante sous de monnaie usuelle du Perche, pour que son anniversaire soit célébré dans son église.

L’utilisation de cette monnaie se poursuit. Ainsi, en 1290 et 1300, Jean 1er, duc de Bretagne et seigneur de Nogent promet une rente de 100 livres en monnaie du Perche.

Les comtes du Perche s’inspirent du duc de Normandie ainsi que du comte de Chartres, Blois et Châteaudun pour l’iconographie de leur monnaie. Les deniers et oboles du Perche sont pour l’avers anépigraphe(ans écriture) et portent une tête bléso-chartraine.

Le revers se compose d’une croix cerclée du nom du comte du Perche : Perticensis

Activité économique et taxes

La cité de Nogent-le-Rotrou dispose de plusieurs atouts : présence de population, réseau hydrographique avec l’Huisne et ses affluents, et emplacement géographique. Elle est placée à un carrefour desservant des villes comme Châteaudun, Le Mans et Chartres. L'antique voie romaine passait d'ailleurs au pied du château.

La population par son activité concourt au développement de l'économie. Les actes de l'Hôtel-Dieu de la maladrerie et des abbayes mentionnent la présence de Moulins à blé, à tan ou à aiguiser les couteaux. Au XIII siècle Nogent-le-Rotrou comprend dix-sept Moulins. De nombreuses foires et marchés se déroulaient en ville, générant revenus et taxes, sans oublier les étals et boutiques.

Les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, bénéficient de l'activité économique. Il veillent à la bonne perception des droits banaux. La population utilise en effet des fours, moulins ou ponts. En échange ces derniers, pour la construction et l'entretien, perçoivent une redevance.

Les droits banaux portent sur l'usage des fours et Moulins. Nogent-le-Rotrou possédait une rue dénommée le four à ban… Quant aux ponts, ils génèrent, grâce à ceux qui les empruntent, des péages, les tonlieux. Ceux du pont Saint Hilaire, érigé semble-il selon la volonté de Rotrou III , sont réservés aux caisses des comptes du Perche.

Les taxes du pont-de-bois sont destinées aux religieux de Saint-Denis qui en sont les propriétaires. Vers 1202 Geoffroy V comte du Perche, « enjoint au percepteur des tonlieux de son château de Mortagne, sous peine d'amende, de délivrer chaque année à l'abbaye de la trappe onze livres à elle dues par donation tant de lui que de ses prédécesseurs ».

Outre la culture de « bled » le perche abritait de nombreuses vignes. Elles étaient à cette période cultivées dans l'ensemble du Royaume. Nogent-le-Rotrou ne fait pas exception, la vigne prenait place, entre autres, sur les coteaux du château des comtes du Perche. La production de vin précède celle du cidre dans le Perche. Proche de l'église de Saint Laurent, une rue du pressoir existe toujours témoin de cette ère.

Architecture et vie de château

Le château des comtes du Perche incarne et reflète la puissance de ses maîtres. Siège du pouvoir des comtes du Perche les décisions prises dans les autres châteaux sont répétées dans l'aula la grande salle où se réunit la cour des Rotrou.

Le château se transforme avec ses seigneurs suivant leur ascension. De castrum, il devient palais comtal. Il se compose d'une enceinte annulaire, bordée d'un fossé. La tour maîtresse ou donjon se dresse sur une motte castrale.

Ce donjon en Pierre, édifié selon la volonté de Geoffroy III (1039), seigneur de Nogent et vicomte de Châteaudun le place parmi les grands féodaux. Il mène une véritable politique royale. Le « castrum » de Nogent est mentionné en 1031 lorsque Geoffroy III fonde l'abbaye Saint-Denis dans la ville, qui apparaît alors comme le centre politique de ses possessions.

Le donjon , outre son rôle militaire et symbolique ,est également un lieu de résidence. Il comprend trois étages et présente tous les éléments de confort existants. En effet, le rez-de-chaussée abrite les réserves et un puits. Le premier étage et le second disposent respectivement de deux cheminées romanes, à hotte en pain de sucre, datant du XI e siècle. Il existe des latrines et salles d'aisance à tous les étages. Un escalier desservait les étages, sans oublier des couloirs. Baies romanes puis élégantes fenêtres dotées de coussièges sont ensuite aménagées.

Le donjon disposait également de décors intérieurs : rehauts ou joints rouges ainsi que des joints rubanés. Quelques mesures pour l'un des plus vieux donjon : hauteur : 30m, longueur 22 m ,largeur 16 m

Matériaux : sable pierres calcaires et moelleux de silex appareillés en opus spicatum. (Arête de poisson)

Le comté du Perche, l’héritage des Rotrou

Les Rotrou, dans une société qui s'avère complexe, on fait montre d'une grande intelligence militaire et politique, d'un sens aigu des relations et engagements afin de bâtir une principauté féodale, le comté du Perche. Talentueux, ils ont su gérer les différents liens vassaliques, avec les rois de France, d'Angleterre et les contes de Chartres et Blois, tout en restant maîtres chez eux, sans oublier les délicates attaches familiales qui les unissaient. Cet ensemble définit l'individu. Les Rotrou, comtes du Perche conseillent, négocient, représentent ou sont témoins dans des actes et des souverains. Ils traitent ainsi en égaux avec ces derniers. Leur liens familiaux étroits sans occulter leur importante fortune et réussite militaire le leur permette également.

A la fin du XIIe siècle, les alliances se renversent, les Rotrou privilégient les capétiens. Néanmoins, ces derniers s'immiscent dans le comté du Perche pour qu'il entre dans la sphère d'influence du Royaume de France. La veuve de Rotrou III, Harvise de Salisbury est remariée à Robert de France, frère du roi Louis VII. La veuve de Geoffroy V, selon la volonté de Philippe Auguste, se remarie avec Enguerrand III de Coucy.

À la mort en 1226 de Guillaume, évêque de Châlons-en-Champagne, dernier compte du Perche, la succession est ouverte et plusieurs prétendants se présentent. Les capétiens avec blanche-de-castille et son mari le roi de France Louis VIII , blanche de Navarre, comtesse de champagne, Bérengère veuve du roi Richard cœur de lion, les châteaux Gontier, le vicomte de Châteaudun, les Rotrou de Montfort, entre autres.

En 1238, Thibault comte palatin de champagne et de Brie, roi de Navarre se considère comme légitime héritier et agit en ce sens comme le démontre sa lettre à Jacques de Château-Gontier.

En 1257, l'affaire du comté du Perche est tranchée par Louis IX , après tractation et dédommagements, y compris entre héritiers.

Les capétiens se réservent la majeure partie des terres et le titre de comte du Perche, à savoir une grande partie de « l'ancienne corbonnais, la châtellenie de Mortagne avec ses dépendances de longpont et de mauves ; la châtellenie de Bellême avec ses dépendances de la perrière et de Montisambert ; les forêts de Bellême ,de Reno et du Perche ». Blanche de Navarre obtient Bretoncelles, La Poterie et la forêt de Maurissure. Quant à Jacques de Château-Gontier, il hérite de la châtellenie de Nogent-le-Rotrou et de ses cinq seigneuries : Rivray, Montlandon, la Ferrière, Nonvilliers et Montigny. S’y ajoutent, « la châtellenie de Maison-Maugis et le château de la Ventrouze, la moitié du château du Theil et partie de la foret de Trahant ».L’hommage pour l’ensemble doit être rendu au roi de France.

Le comté du Perche ainsi attaché à la couronne de France devient terre d'apanage et ce jusqu'à la Révolution française qui met fin à l'ancien régime.

Le comté du Perche est ainsi divisé pour la première fois de son histoire. Cependant, l'identité du Perche perdure et le territoire Perche arbore toujours les armoiries des Rotrou.

Les Rotrou : une dynastie audacieuse et influente

De 950/970 à 1226, les Rotrou érigent une principauté féodale dont l’influence ne cesse de croitre : le comté du Perche

Choisi par le comte de Chartres, Blois et Châteaudun pour surveiller le Perche, frontière avec le duché de Normandie, Rotroldus (Rotrou Ier) assoit durablement le nom de cette dynastie dans ce territoire.

Après l’édification d’un puissant donjon au début du XI ème siècle, les Rotrou bâtissent et fondent de nombreux monastères et édifices religieux.

Avisés et habiles pour nouer des alliances matrimoniales et militaires, les Rotrou sont également dotés de biens et domaines à l’étranger. Ils chevauchent ainsi les terres des royaumes d’Angleterre, d’Espagne, de Sicile et en Terre sainte.

Les Rotrou : bienfaiteurs des établissements religieux

Abbaye puis prieuré de Saint-Denis, Nogent-le-Rotrou

Geoffroy III, turbulent seigneur de Nogent et vicomte de Châteaudun fut excommunié en raison de ses attaques sur les terres relevant de l'évêché de Chartres. Soucieux du salut de son âme et de l'intérêt politique, il fonde l'abbaye Saint-Denis. Portant la même dédicace que celle des rois de France, les Rotrou y sont inhumés. La charte de fondation est déposée sur l'autel de l'église par Geoffroy III en 1031 mais il meurt assassiné en 1039. L'église est consacrée le 3 janvier 1077 en présence de Rotrou II, son fils.

Avec sa nef de 76 m sur 16 m et son transept de 34 m sur 10 m, l'église abbatiale romane soutient la comparaison avec la cathédrale de Chartres.

Richement doté, le puissant prieuré de Saint-Denis dispose de droit sur une trentaine d'églises paroissiales, sans oublier les droits banaux, ceux des foires, marchés, des péages (tonlieux).

Le prieuré forme avec son bourg Saint-Denis une seigneurie indépendante dans la cité. Il dispose d'officiers, dont un bailli, chargé d'appliquer la justice.

Prieuré de chêne Gallon-Eperrais

Dans les années suivant 1112, Rotrou III accueille avec bienveillance les 《bonhommes 》: les moines de l'ordre de Gramont. Il leur confie un domaine, une nouvelle fois au sein de l'une des forêts du Perche, celle de Bellême.

Grâce à la générosité des comtes du Perche, les moines disposent d'un prieuré à Authon du Perche.

L'une des portions des bois de Charbonnières a d'ailleurs conservé le vocable de Gramont.

Abbaye de la Sainte-Trinite-Thiron-Gardais

Plusieurs visions contribuèrent à la naissance de l'abbaye de Thiron, obéissant à la règle bénédictine réformée.

En 1108, l'ermite Bernard d'Abbeville (saint Bernard de Thiron), à la recherche d'un lieu pour créer une communauté monacale, demande audience à Rotrou III qui l'accueille en son château de Nogent.

Par crainte de la rivalité avec les moines de Saint-Denis de Nogent, le choix se porte sur Thiron, proche d'une source, à l'orée des bois. La charte de donation date de février 1114. Rotrou III et sa mère Béatrice finance la construction de la nef de l'église du monastère dédicacé à la Sainte Trinité.

Un cloitre s'y appuie.

Pouvant accueillir plus d'une centaine de moines, l'abbaye essaime un grand nombre de prieurés.

Des abbayes sont fondées à l'étranger, en Angleterre et en Écosse. L'ordre de Thiron est né.

Richissimes, puissants et célèbres dans la chrétienté, les moines de l'abbaye sont moqués dans des épisodes du Roman de Renard.

Abbaye Notre-Dame de la Trappe, Soligny

Cette fondation bénédictine est liée à un drame qui frappe le Comté du Perche et le royaume d'Angleterre : le naufrage de la Blanche nef en 1120, ou perit une partie de la famille de Rotrou III, dont son épouse Mathilde, fille du roi Henri 1er Beauclerc, et le frère de celle-ci, Guillaume, héritier du trône d'Angleterre.

Rotrou III, en mémoire de son épouse et le repos de son âme, érige alors à la Trappe, une maison Dieu dédiée à la Vierge.

La chapelle aurait été doté d'une voûte en coque de navire renversée. En 1140, par la volonté de Rotrou III, un monastère est édifié. 750 hectares sont donnés à la Trappe. En 1147, l'abbaye rejoint l'Ordre de Cîteaux.

L'abbaye de La Trappe dont le rayonnement fut majeur et l'ultime fondation des Rotrou abritant encore un ordre monastique.

Chartreuse du Val-Dieu, Saint-Mard de Reno

Rotrou IV confit aux moines de l'Ordre des Chartreux une terre qui répond à leur vœu. Le lieu, 600 hectares, au sein d'une forêt de dense, s'apparente à un désert. La nature apparaît hostile. Les conditions de vie sont rude. Le lieu ne se nomme-t-il pas le val du diable ? Les moines transforment ce nom en Val-Dieu.

Rotrou IV est présent, en compagnie de son épouse Mathilde de Champagne et de leur fils, Geoffroy, Guillaume et Étienne en cette forêt de Reno pour la fondation de la Chartreuse. La cérémonie se déroule le 29 juin 1170, jour de la fête des apôtres Saint-Pierre et Paul.

Hôtel-Dieu et chapelle Saint-Jacques-de-l ‘Aumône, Nogent-le-Rotrou

Fondé grâce au soutien de Rotrou IV, l'Hôtel-Dieu est édifié, entre 1180 et 1190, à proximité du marché, au centre de la cité, paroisse Notre-Dame-du-Marais. Il est à la croisée de plusieurs chemins de pèlerinages, dont Compostelle, Chartres et Vendôme.

Le rôle d'un Hôtel-Dieu est de se préoccuper des âmes et des corps. Ainsi, une chapelle, dédiée à Saint-Jacques le Majeur, jouxte-t-elle l'hôtel-Dieu.

L'établissement héberge les pèlerins, prodigue soins et assistances aux indigents, vieillards, enfants abandonnés, femmes en couches.

Maladrerie Saint-Lazare et Saint-Robert, Nogent-le-Rotrou

Toute personne lépreuse et considérée comme morte aux yeux de la société. Elle partage ses biens, entend la messe célébrant son enterrement, et rejoint la léproserie pour y finir ses jours et être enterré dans le cimetière de l'établissement.

Fin XIIe siècle, à Nogent deux chapelles étaient associées à la maladrerie, celle de Saint-Lazare et celle de Saint Robert. Elles sont bâties aux limites de Nogent, vers les hauteurs.

L'ensemble est clos par des murs. Rotrou III avait montré la voie en créant la léproserie de Chartrage aux limites de Mortagne.

Collégiale de Saint-Jean-Baptiste, Nogent-le-Rotrou

En 1194, une chapelle érigée par les Rotrou, dédiée à Saint Jean-Baptiste, est élevé en collégiale par l'évêque de Chartres, Renaud de Montesson, à la demande du comte du Perche Geoffroy V. Cette collégiale fait face au château.

Les chanoines desservant la chapelle Saint Etienne fondée (dans la haute cour du château) par Rotrou III et sa mère Béatrice, rejoignent le service de la collégiale. En 1198, Guillaume du Perche, trésorier de Tours et doyen de Notre-Dame de Chartres crée de nouvelles dignités : doyen, chancelier, trésorier et prévôt.

Une inestimable relique était enfermée au sein de la collégiale : le cerveau de Saint Jean-Baptiste ; une relique probablement ramenée de croisade par l'un des Rotrou. Elle fut redécouverte, cachée dans un mur virgule au cours de travaux en 1324.

Collégiale de Toussaint Mortagne-au-Perche

Le 30 novembre 1203, Mathilde de saxe, veuve de Geoffroy V compte du perche, avec son fils thomas, fait don de la place du château de Mortagne afin qu'une église soit érigée sous le vocable de dieu, de la sainte vierge et de tous les saints.

L'église collégiale possède une crypte gothique dédicacée à Saint André.

Abbaye des clairets, Mâle

Il s'agit de la seconde abbaye de moniales fondée dans le Perche.

Elle est créée en 1204 à l'initiative de Mathilde de Saxe.

Il semble qu'elle réalise ainsi le vœu de son épouse Geoffroy V, comte du Perche décédé en 1202. Les religieuses accueillies à l'abbaye des Clairets appartiennent à l'ordre cistercien.

L'autorité spirituelle sur les Clairets fut donc confiée à l'abbé de la Trappe.

Abbaye Notre Dame du Val d’Arcisses, Brunelles

Cet oratoire est développé par quelques moines ayant suivi Bernard de Thiron. En 1225, Guillaume, comte du Perche et évêque de Châlons-en-Champagne élève le prieuré en abbaye avec une dédicace la bienheureuse Vierge Marie.

Une église et les bâtiments nécessaires à l'avis du monastère sont édifiés grâce aux dotations de Guillaume.

Abbaye de Moutiers, Moutiers-au-Perche

Vers 575, l’ermite Laumer (Saint Laumer) choisi de s'installer à Corbion. L’ermitage se développe et devient l'abbaye de Saint-Laumer.

Au IXe siècle les établissements monastiques étant une proie de choix pour les Vikings, les moines se réfugient à Blois ou ils transportent leur abbaye, le compte de chartes et de Blois leur offrant asile.

Au XIIe siècle les moines de Sint-Laumer sollicitent Rotrou III, alors dans la cité blésoise, afin qu'il relève leur abbaye.

Il exauce leur demande et, par des dotations, contribue au rayonnement de l'abbaye qui prospère et se mue en maison mère, essaimant des prieurés dans le Perche.

Abbaye puis prieuré de Sainte-Gauburge – Saint-Cyr-la-Rosière

Fondée au début du XIe siècle, l'abbaye dédiée à sainte-Gauburge se trouve sur les terres de Bellême appartenant aux Talvas, seigneurs rivaux des Rotrou.

Rotrou III en triomphe en 1112 et achève la construction du comté du Perche.

L'abbaye relevant de son domaine, Rotrou III décide de l'offrir à l'abbaye royale de Saint-Denis. Ainsi, l'abbaye percheronne devient prieuré et connaît un tout autre rayonnement.

Cette décision fut peut-être motivée par les liens que Rotrou III avait noués avec Suger, abbé de Saint-Denis et conseiller du roi de France Louis VII Legros.